Grundlagen der beleuchtungstechnik

WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG

Die Norm 12464-1:2002 sah für diese Oberflächen keine Vorschrift vor, während die Norm 12464-1:20011 vorsieht, dass die folgenden durchschnittlichen Beleuchtungsstärken eingehalten werden müssen:

für Wände: > 50 lx mit U0 ≥ 0,10

für die Decke: > 30 lx mit U0 ≥ 0,10

Die Gründe, die zur Aufnahme dieser Anforderung geführt haben, sind dadurch gegeben, dass sowohl die Wände als auch die Decke in das Sichtfeld des Betrachters (Background) gelangen und daher eine große Bedeutung für den visuellen Komfort der Umgebung haben.

Die Norm legt mit einem Hinweis fest, dass in Räumen, in denen es aufgrund von Größe, Komplexität und betrieblichen Einschränkungen nicht möglich ist, die Anforderungen zu erfüllen, ein reduzierter Wert der Beleuchtungsstärke akzeptiert werden könnte.

So werden beispielsweise in einem sehr hohen Raum mit von der Decke entfernt liegenden Hängeleuchten niedrige Werte für die mittlere Beleuchtungsstärke akzeptiert.

In Räumen, in denen Aktivitäten oder Sehaufgaben stattfinden, die helle Oberflächen erfordern, wie in Büros, Schulen, Krankenhäusern, wird der Wert der durchschnittlichen Beleuchtungsstärke in einem anderen Hinweis jedoch auf > 75 Lux für die Wände und > 50 Lux für die Decke festgelegt.

Die Einheitlichkeit für beide muss U0 sein ≥ 0.10.

für Wände: > 50 lx mit U0 ≥ 0,10

für die Decke: > 30 lx mit U0 ≥ 0,10

Die Gründe, die zur Aufnahme dieser Anforderung geführt haben, sind dadurch gegeben, dass sowohl die Wände als auch die Decke in das Sichtfeld des Betrachters (Background) gelangen und daher eine große Bedeutung für den visuellen Komfort der Umgebung haben.

Die Norm legt mit einem Hinweis fest, dass in Räumen, in denen es aufgrund von Größe, Komplexität und betrieblichen Einschränkungen nicht möglich ist, die Anforderungen zu erfüllen, ein reduzierter Wert der Beleuchtungsstärke akzeptiert werden könnte.

So werden beispielsweise in einem sehr hohen Raum mit von der Decke entfernt liegenden Hängeleuchten niedrige Werte für die mittlere Beleuchtungsstärke akzeptiert.

In Räumen, in denen Aktivitäten oder Sehaufgaben stattfinden, die helle Oberflächen erfordern, wie in Büros, Schulen, Krankenhäusern, wird der Wert der durchschnittlichen Beleuchtungsstärke in einem anderen Hinweis jedoch auf > 75 Lux für die Wände und > 50 Lux für die Decke festgelegt.

Die Einheitlichkeit für beide muss U0 sein ≥ 0.10.

LICHTSCHWANKUNG

Mit der Norm 12464-1:2011 wurde das Konzept, dass Licht für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen wichtig ist, verbessert. Es beeinflusst Stimmung, Aufmerksamkeit, regelt die zirkadianen Rhythmen und beeinflusst den psychophysischen und psychologischen Zustand der Menschen. Der empfohlene Schwankungsbereich wird noch geprüft.

WARTUNGSFAKTOREN

Die Norm 12464-1:2001 legt fest, dass für den Wartungsfaktor der Anlage auf die CIE 97 von 2005 (2. Ausgabe) Bezug genommen werden muss, die nach folgender Formel berechnet wird:

MF=LLMFxLSFxLMFxRSMF

Wo:

MF = Wartungsfaktor.

LLMF = % Lichtstromrückgang der Quelle im Laufe der Zeit.

LSF = Lampenüberlebensfaktor in %, d.h. der Lampen, die nach einer bestimmten Zeit noch in Betrieb sind.

LMF = Lichtstromerhalt: der Rückgang des von der Leuchte abgegebenen Lichtstroms in % im angegebenen Zeitraum.

RSMF = Raumwartungsfaktor; er gibt in % den Rückgang der spiegelnden Eigenschaften der Raumoberflächen im Laufe der Zeit an.

MF=LLMFxLSFxLMFxRSMF

Wo:

MF = Wartungsfaktor.

LLMF = % Lichtstromrückgang der Quelle im Laufe der Zeit.

LSF = Lampenüberlebensfaktor in %, d.h. der Lampen, die nach einer bestimmten Zeit noch in Betrieb sind.

LMF = Lichtstromerhalt: der Rückgang des von der Leuchte abgegebenen Lichtstroms in % im angegebenen Zeitraum.

RSMF = Raumwartungsfaktor; er gibt in % den Rückgang der spiegelnden Eigenschaften der Raumoberflächen im Laufe der Zeit an.

GLEICHMÄßIGKEIT DER BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Die Gleichmäßigkeit des Sehaufgabenbereichs wird zusammen mit den Beleuchtungsanforderungen für die verschiedenen Sehaufgaben in Tabelle 5 angegeben. Für die unmittelbaren Umgebungen beträgt die minimale Gleichmäßigkeit 0,4 und für die Hintergrundflächen 0,1.

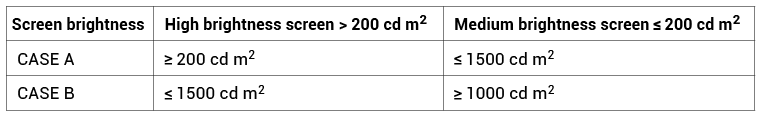

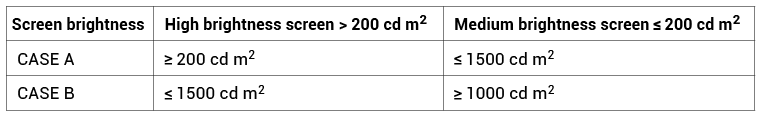

GRENZEN DER DURCHSCHNITTLICHEN LEUCHTDICHTE VON LEUCHTEN, DIE SPIEGELUNGEN AUF BILDSCHIRMEN ERZEUGEN

In der Norm 12464-1:2011 müssen die maximalen Leuchtdichten von Leuchten, die aufgrund ihrer Position störende Spiegelungen auf Flachbildschirmen (LCDs) verursachen können, unter den in der Tabelle angegebenen Werten liegen:

Der Fall A

betrifft Flachbildschirme, die mit positiver Polarität und normalen Anforderungen an die Farben und Details der dargestellten Informationen arbeiten (z.B. Büros, Schulen usw.).

Der Fall B

betrifft Flachbildschirme, die mit negativer Polarität und/oder mit hohen Anforderungen an die Farben und Details der dargestellten Informationen arbeiten (z.B. CAD, Farbprüfung).

Wird ein Bildschirm mit hoher Leuchtdichte mit weniger als 200 cd m2 verwendet wird, sind die Vorschriften für den Bildschirm mit mittlerer Leuchtdichte zu verwenden. Die Leuchtdichte des Bildschirms beschreibt die maximale Leuchtdichte der weißen Teile des Bildschirms: Diese Informationen sind in der Herstellerdokumentation angegeben. Einige Aktivitäten, Sehaufgaben oder Technologien mit Hochglanz-Displays können unterschiedliche Lichtverhältnisse erfordern.

Der Fall A

betrifft Flachbildschirme, die mit positiver Polarität und normalen Anforderungen an die Farben und Details der dargestellten Informationen arbeiten (z.B. Büros, Schulen usw.).

Der Fall B

betrifft Flachbildschirme, die mit negativer Polarität und/oder mit hohen Anforderungen an die Farben und Details der dargestellten Informationen arbeiten (z.B. CAD, Farbprüfung).

Wird ein Bildschirm mit hoher Leuchtdichte mit weniger als 200 cd m2 verwendet wird, sind die Vorschriften für den Bildschirm mit mittlerer Leuchtdichte zu verwenden. Die Leuchtdichte des Bildschirms beschreibt die maximale Leuchtdichte der weißen Teile des Bildschirms: Diese Informationen sind in der Herstellerdokumentation angegeben. Einige Aktivitäten, Sehaufgaben oder Technologien mit Hochglanz-Displays können unterschiedliche Lichtverhältnisse erfordern.

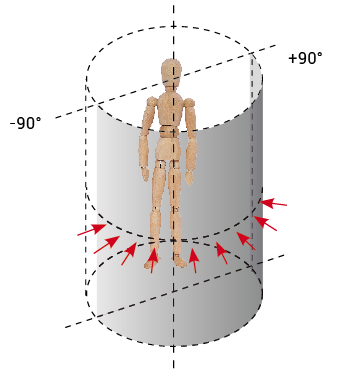

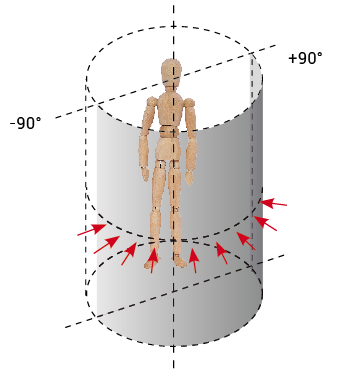

ZYLINDRISCHE BELEUCHTUNGSSTÄRKE UND MODELLING

Die zylindrische Beleuchtungsstärke und das Modelling sind wichtige Indikatoren für den Komfort der beleuchteten Umgebung. Die zylindrische Beleuchtungsstärke soll allen festen Objekten, insbesondere den Gesichtern von Menschen, eine gute Helligkeit gewährleisten. Daher muss in allen Räumen, in denen sich Menschen bewegen, ein ausreichender Durchschnittswert der zylindrischen Beleuchtungsstärke gewährleistet werden. Die durchschnittlichen zylindrischen Beleuchtungsstärken müssen auf einer Fläche, die für sitzende Personen 1,2 m und für stehende Personen 1,6 m über dem Fußboden liegt, mindestens 50 Lux betragen. In allen Räumen, in denen eine gute visuelle Kommunikation erforderlich ist (z.B. Büros, Klassenzimmer, Besprechungsräume), darf die durchschnittliche zylindrische Beleuchtungsstärke nicht weniger als 150 Lux betragen; in beiden Fällen darf die Gleichmäßigkeit nicht unter 0,1 liegen. Das Modelling hingegen ist die Ausgewogenheit zwischen diffuser und gerichteter Beleuchtung. Das Verhältnis zwischen den zylindrischen Beleuchtungsstärken und der horizontalen Beleuchtungsstärke an den gleichen Punkten des Berechnungsrasters definiert den Index des Modelling. Bei einer gleichmäßigen Verteilung der Leuchten im Raum oder wenn die Decke hell ist, wird der Wert des Modelling als ausreichend angesehen, wenn er zwischen 0,3 und 0,6 liegt. Das Tageslicht kann in die beleuchtete Umgebung Vorteile einbringen, die die negativen Auswirkungen eines schlechten Modelling ausgleichen. Es können daher Werte akzeptiert werden, die außerhalb der Grenzen des oben genannten Modellings liegen.

Die zylindrische Beleuchtungsstärke ergibt sich aus dem Durchschnitt der vertikalen Beleuchtungsstärken, die sich um den betrachteten Berechnungspunkt drehen.

Die zylindrische Beleuchtungsstärke ergibt sich aus dem Durchschnitt der vertikalen Beleuchtungsstärken, die sich um den betrachteten Berechnungspunkt drehen.

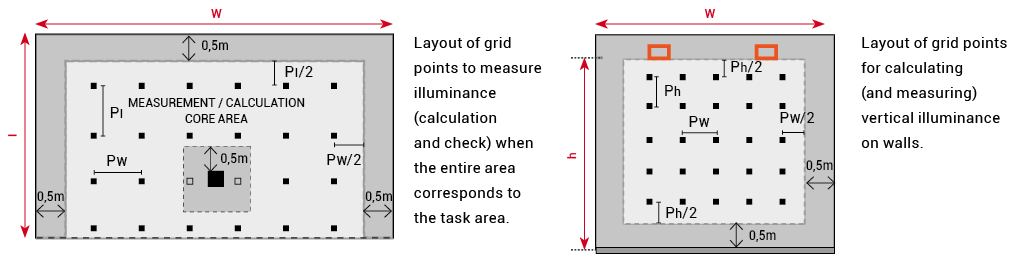

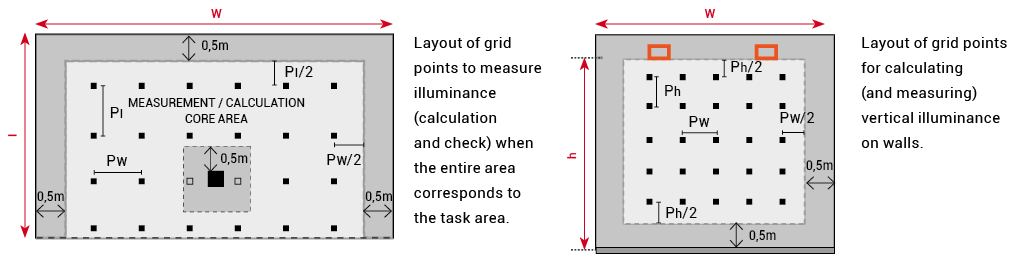

BERECHNUNGSRASTER

Die Norm 12461-1:2011 definiert im Gegensatz zur Norm 12464-1:2002 die Mindestanzahl der Berechnungspunkte und die Abmessungen der Rasterzellen für die Bereiche der verschiedenen Sehaufgaben.

Die Berechnungsraster werden durch die Ableitung der Kriterien aus der DIN EN 12193 definiert und weisen folgende Merkmale auf:

Das Verhältnis zwischen Länge und Breite zwischen den Zellen des Gitters liegt zwischen 0,5 und 2, die Berechnungspunkte befinden sich im Schwerpunkt jeder Zelle. Die maximale Zellengröße ergibt sich aus der Formel

p=0.2x5log10(d)

wobei „p“ die Gitterzellengröße ist und einen Maximalwert von 10m annehmen kann und „d“ die Länge der längsten Seite des Berechnungsbereichs ist, wenn das Verhältnis zwischen der längsten und der kürzesten Seite kleiner als 2 ist, ansonsten ist „d“ die kleinste Größe. Die Zahl „n“ der Berechnungspunkte in Richtung der Größe „d“ wird durch die nächste ganze Zahl gegeben, die größer als das Verhältnis

n= d/p

ist, der Wert „p“ wird durch das Verhältnis:

p=d/n

definiert. Die Punkte auf der anderen Seite des Berechnungsrasters werden auf die gleiche Weise berechnet.

Das Verhältnis zwischen den beiden Seiten der Zelle sollte so nah wie möglich an 1 liegen.

Die Berechnungsraster müssen einen Streifen von mindestens 0,5 m von den Wänden ausschließen, außer wenn sich der Bereich der Sehaufgabe in der Nähe der Wand befindet.

Die Berechnungsraster werden durch die Ableitung der Kriterien aus der DIN EN 12193 definiert und weisen folgende Merkmale auf:

Das Verhältnis zwischen Länge und Breite zwischen den Zellen des Gitters liegt zwischen 0,5 und 2, die Berechnungspunkte befinden sich im Schwerpunkt jeder Zelle. Die maximale Zellengröße ergibt sich aus der Formel

p=0.2x5log10(d)

wobei „p“ die Gitterzellengröße ist und einen Maximalwert von 10m annehmen kann und „d“ die Länge der längsten Seite des Berechnungsbereichs ist, wenn das Verhältnis zwischen der längsten und der kürzesten Seite kleiner als 2 ist, ansonsten ist „d“ die kleinste Größe. Die Zahl „n“ der Berechnungspunkte in Richtung der Größe „d“ wird durch die nächste ganze Zahl gegeben, die größer als das Verhältnis

n= d/p

ist, der Wert „p“ wird durch das Verhältnis:

p=d/n

definiert. Die Punkte auf der anderen Seite des Berechnungsrasters werden auf die gleiche Weise berechnet.

Das Verhältnis zwischen den beiden Seiten der Zelle sollte so nah wie möglich an 1 liegen.

Die Berechnungsraster müssen einen Streifen von mindestens 0,5 m von den Wänden ausschließen, außer wenn sich der Bereich der Sehaufgabe in der Nähe der Wand befindet.

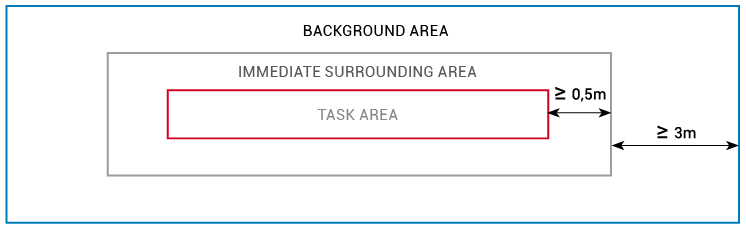

BELEUCHTUNGSSTÄRKE DES HINTERGRUNDBEREICHS

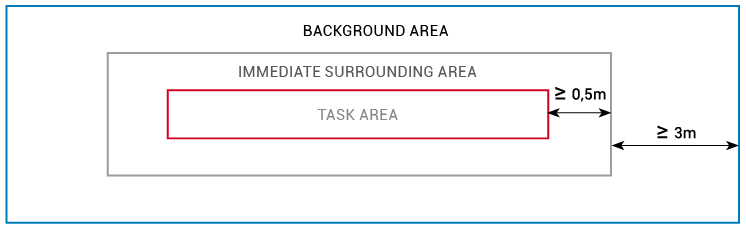

Dieser Parameter wurde durch die Norm 12464-1:2011 eingeführt. Der Hintergrundbereich ist ein Streifen von mindestens 3 Metern um den unmittelbaren Umgebungsbereich herum, der mit einem Durchschnittswert beleuchtet wird, der mindestens 1/3 der für die unmittelbare Umgebung erwarteten Beleuchtungsstärke entspricht.

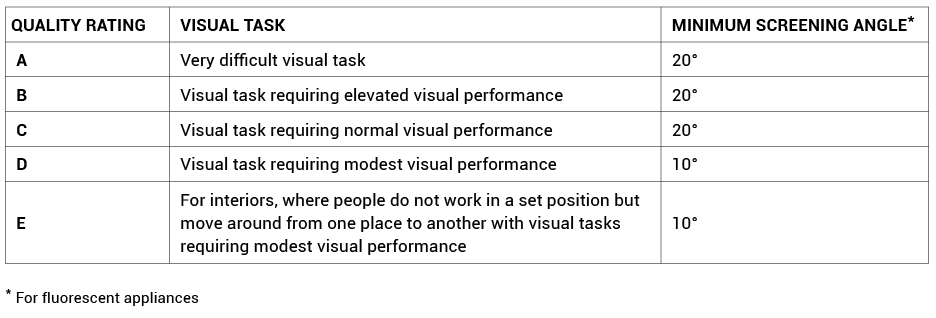

QUALITÄTSKLASSEN DER BELEUCHTUNGSANLAGEN

Die Qualitätsklassen der Anlage sind in dem Diagramm dargestellt, so dass die Kurven als akzeptabel angesehen werden können, wenn sie links von der sie darstellenden geraden Linie bleiben.

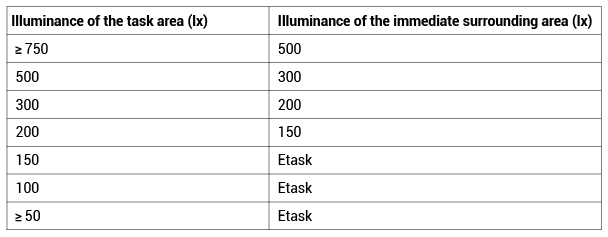

BELEUCHTUNGSSTÄRKE DER UNMITTELBAREN UMGEBUNG

Die Definition der unmittelbaren Umgebung bleibt gleich, d.h.: ein Streifen von mindestens 0,5 m um den Bereich der Sehaufgabe herum. Die Werte der Beleuchtungsstärke dieses Bereichs sind in der Tabelle zusammengefasst:

GRUNDLAGEN DER BELEUCHTUNGSTECHNIK: LICHTSTROM UND -ENERGIE

Der Lichtstrom stellt die von einer Quelle in der Zeiteinheit abgegebene Lichtmenge dar. Die Maßeinheit ist das Lumen (lm). Das Verhältnis zwischen dem Lichtstrom und der eingesetzten Leistung (W) bestimmt die Lichtausbeute. Letztere ist ein wichtiger Indikator für die Bestimmung der Energieeinsparung. Die folgende Tabelle zeigt einige grundlegende Daten zu den wichtigsten auf dem Markt befindlichen Lampentypen.

GRUNDLAGEN DER BELEUCHTUNGSTECHNIK: LICHTSTÄRKE, LEUCHTDICHTE UND BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Aus dem Lichtstrom ergeben sich zwei grundlegende Messungen: die Beleuchtungsstärke und die Lichtstärke, die eine angemessene Unterscheidung verdienen, um mögliche Verwechslungen zu vermeiden: Die Lichtstärke (I), die in Candela (cd) angegeben wird, misst die Strommenge einer Punktlichtquelle in eine bestimmte Richtung, unabhängig von der beleuchteten Fläche oder dem Objekt; die Beleuchtungsstärke hingegen, die sich an der Lichtgestaltung orientiert und durch die Normen UNI10380 abgedeckt wird, misst die Lichtmenge pro Flächeneinheit.

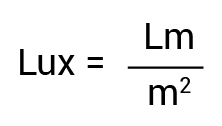

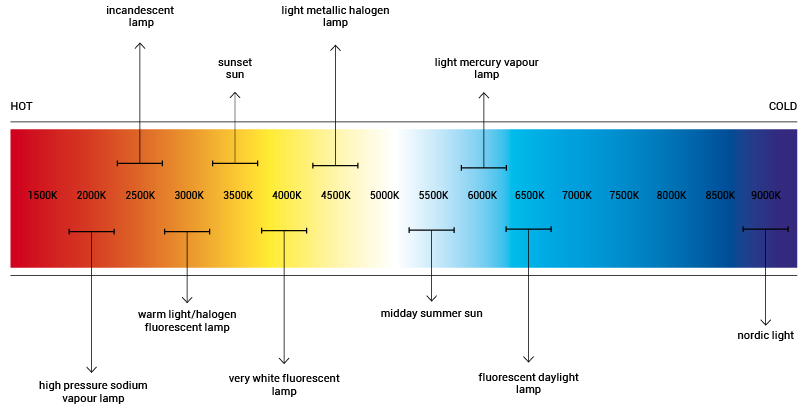

In Anbetracht der Tatsache, dass die ermittelte Maßeinheit Lux (lx) ist und sich konventionell auf einen Teil der Oberfläche von 1 m2 bezieht, lautet die Formel:

Da die Emissionsquelle nie punktförmig ist, wurde das Konzept der Leuchtdichte (L) eingeführt, d.h. das Verhältnis zwischen der abgegebenen Lichtintensität und der abstrahlenden Oberfläche. Sie wird in cd/m2 angegeben.

In Anbetracht der Tatsache, dass die ermittelte Maßeinheit Lux (lx) ist und sich konventionell auf einen Teil der Oberfläche von 1 m2 bezieht, lautet die Formel:

Da die Emissionsquelle nie punktförmig ist, wurde das Konzept der Leuchtdichte (L) eingeführt, d.h. das Verhältnis zwischen der abgegebenen Lichtintensität und der abstrahlenden Oberfläche. Sie wird in cd/m2 angegeben.

GRUNDLAGEN DER BELEUCHTUNGSTECHNIK: FARBTEMPERATUR UND FARBWIEDERGABE

FARBTEMPERATUR

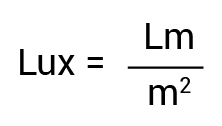

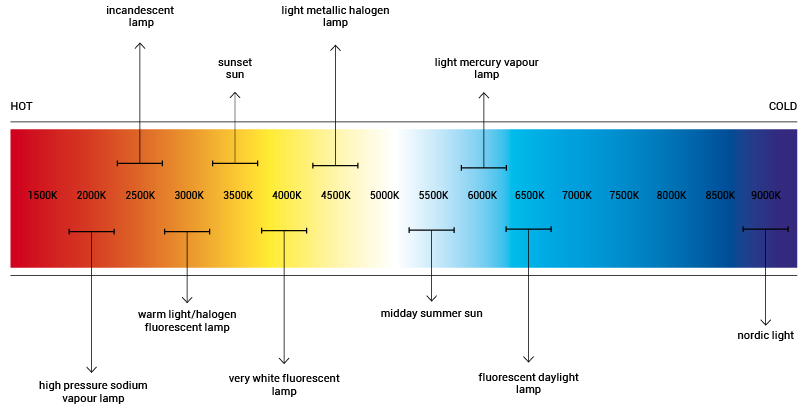

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle basiert auf dem Prinzip, dass ein glühendes Objekt mit steigender Temperatur seine Farbe ändert. Der theoretische Parameter, auf dem diese Messung basiert, ist die „Schwarzkörperstrahlung“. Mit steigender Temperatur wechselt der schwarze Körper allmählich von rot über orange, gelb, weiß schließlich zu bläulich weiß. Diese Messung wird in Grad Kelvin (K) angegeben. Die folgende Abbildung zeigt den Trend:

FARBWIEDERGABE

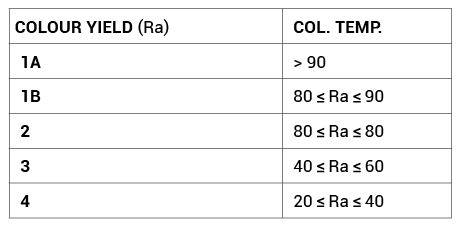

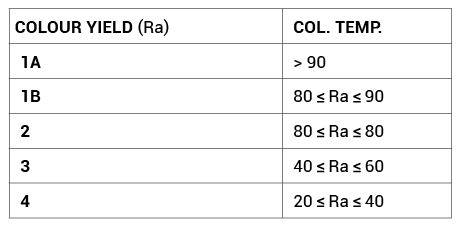

Die Farbwiedergabe von Lichtquellen entspricht der Fähigkeit, die Farben eines beleuchteten Objekts zu erkennen. Diese Anforderung variiert je nach der Art des Gegenstandes: Im Prinzip ist sie bei mehrfarbigen Gegenständen stärker und bei monochromen Gegenständen weniger ausgeprägt. Der Farbwiedergabeindex (Ra) ist ein aus Sehversuchen abgeleitetes System zur Beurteilung des Einflusses verschiedener Lichtquellen auf die wahrgenommene Farbe von Gegenständen und Oberflächen. Zunächst muss die Farbtemperatur der untersuchten Lichtquelle bestimmt werden. Anschließend sollen acht Musterfarben mit der untersuchten Lampe beleuchtet werden, deren Ergebnisse mit denen eines „schwarzen Körpers“, der auf die gleiche Farbtemperatur gebracht wurde, verglichen werden sollen. Ändert sich bei keinem der Muster das chromatische Erscheinungsbild, wird an der Quelle ein Ra von 100 erkannt. Bei der Verschlechterung der Leistung wird eine abnehmende Punktzahl vergeben. Im Allgemeinen wird Quellen mit einem Ra-Index von mindestens 80 eine gute Farbwiedergabeeigenschaft zugeschrieben.

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle basiert auf dem Prinzip, dass ein glühendes Objekt mit steigender Temperatur seine Farbe ändert. Der theoretische Parameter, auf dem diese Messung basiert, ist die „Schwarzkörperstrahlung“. Mit steigender Temperatur wechselt der schwarze Körper allmählich von rot über orange, gelb, weiß schließlich zu bläulich weiß. Diese Messung wird in Grad Kelvin (K) angegeben. Die folgende Abbildung zeigt den Trend:

FARBWIEDERGABE

Die Farbwiedergabe von Lichtquellen entspricht der Fähigkeit, die Farben eines beleuchteten Objekts zu erkennen. Diese Anforderung variiert je nach der Art des Gegenstandes: Im Prinzip ist sie bei mehrfarbigen Gegenständen stärker und bei monochromen Gegenständen weniger ausgeprägt. Der Farbwiedergabeindex (Ra) ist ein aus Sehversuchen abgeleitetes System zur Beurteilung des Einflusses verschiedener Lichtquellen auf die wahrgenommene Farbe von Gegenständen und Oberflächen. Zunächst muss die Farbtemperatur der untersuchten Lichtquelle bestimmt werden. Anschließend sollen acht Musterfarben mit der untersuchten Lampe beleuchtet werden, deren Ergebnisse mit denen eines „schwarzen Körpers“, der auf die gleiche Farbtemperatur gebracht wurde, verglichen werden sollen. Ändert sich bei keinem der Muster das chromatische Erscheinungsbild, wird an der Quelle ein Ra von 100 erkannt. Bei der Verschlechterung der Leistung wird eine abnehmende Punktzahl vergeben. Im Allgemeinen wird Quellen mit einem Ra-Index von mindestens 80 eine gute Farbwiedergabeeigenschaft zugeschrieben.

DIAGRAMME UND PHOTOMETRISCHE DATEN

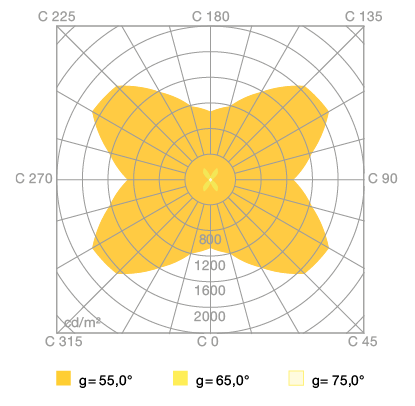

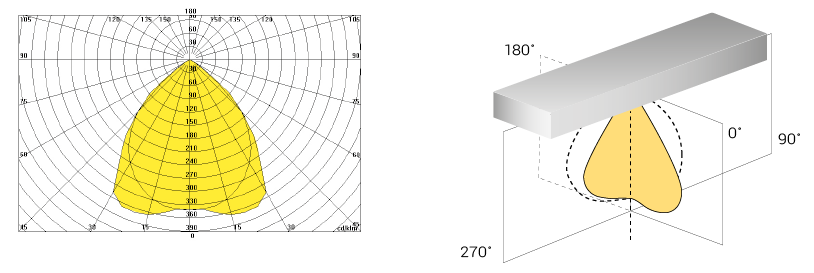

POLARDIAGRAMM

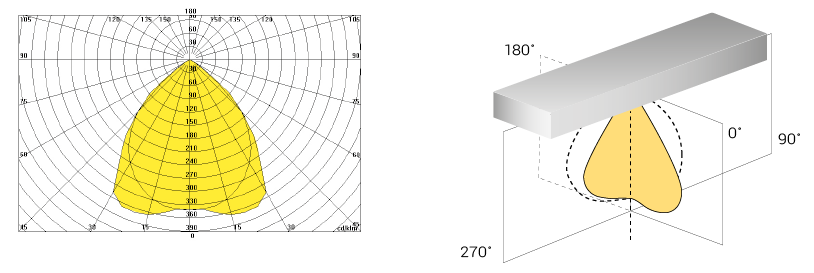

Die Menge der unendlichen Segmente, die die Lichtintensität einer Quelle an jedem Punkt ihrer Oberfläche beschreiben, bilden die sogenannte photometrische Lichtverteilung. Das Polardiagramm zeigt die Verteilung der Lichtintensität entlang der beiden Hauptebenen: der Querebene (0° - 180°) und der Längsebene (90° - 270°).

Die Werte werden in cd/m2 gemessen.

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

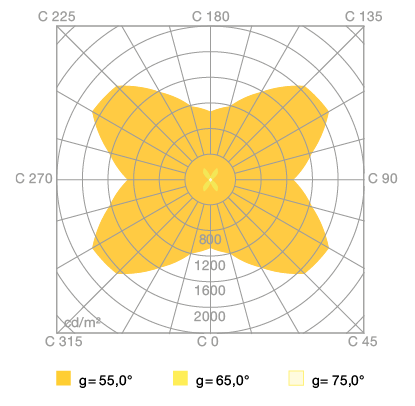

Es handelt sich um eine Darstellung der Leuchtdichten in Polarkoordinaten mit kartesischen Achsen 0°-180° und 90°-270°. Sie zeigt die Leuchtdichtewerte für Winkel von 55°, 65° und 75° zur Vertikalen. Auf der Grundlage der Anforderungen der Norm 12464-1 ist sie die Referenzkurve zur Messung der Blendung.

Die Menge der unendlichen Segmente, die die Lichtintensität einer Quelle an jedem Punkt ihrer Oberfläche beschreiben, bilden die sogenannte photometrische Lichtverteilung. Das Polardiagramm zeigt die Verteilung der Lichtintensität entlang der beiden Hauptebenen: der Querebene (0° - 180°) und der Längsebene (90° - 270°).

Die Werte werden in cd/m2 gemessen.

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

Es handelt sich um eine Darstellung der Leuchtdichten in Polarkoordinaten mit kartesischen Achsen 0°-180° und 90°-270°. Sie zeigt die Leuchtdichtewerte für Winkel von 55°, 65° und 75° zur Vertikalen. Auf der Grundlage der Anforderungen der Norm 12464-1 ist sie die Referenzkurve zur Messung der Blendung.